水やカビに強く、弾力性があり、肌触りもよい杉の赤身。

今回は、神社やお寺にも使われてきた「杉の赤身」の魅力についてお話しさせていただきます。

杉の総赤身板は少しでも白身が入ると総赤身板ではありません。

製材する時に手間がかかり、他社の製材所ではなかなか取扱いがありません。

そんな希少な総赤身の魅力をご紹介します。

目次

(1)杉の赤身とは?

「杉の白身」特集でもお伝えいたしましたが改めてご説明いたします。

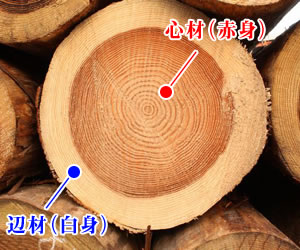

杉の木は、赤身部分と白身部分とに分かれています。木の芯に近く色が濃い部分を赤身(心材:しんざい)といい、外側で色が薄い部分を白身(辺材:へんざい)です。心材は木の中心で成長を終えて死んでいる状態です。色は赤く、水分を吸収しません。木の割合からいうと、心材は70%、辺材は30%を占めます。

(2)水に強くて耐久性に優れている

赤身の細胞はすでに活動を終えているので、水分の通り道も閉鎖されています。そのため、一旦乾燥すると、水分を吸湿しにくくなるので水に強いです。また、白身から成長して赤身に変わる時に虫やカビから身を守る成分が貯えられるので、赤身はカビに強い特徴があります。

また、弾力性があり、肌触りやよく人の肌に優しいです。赤身の強さのエピソードとして、国宝・法隆寺昭和大修理に携わった、 西岡棟梁杉も 「杉の赤身は100年以上もつ」と言っています。昔の大工は赤身の強さを知りっていたので、神社やお寺に赤身を使っていました。杉の総赤身の羽目板で施工する場合は、水の強さを活かして脱衣所などに使うことをおすすめいたします。

(3)杉を数種類に分け総赤身を厳選

杉の木は赤身と白身に分かれるとお伝えいたしましたが、さらに細かく分類すると「赤身・節なし」「赤身・節あり」「源平(赤身と白身が混じっている)」「白身」など、数種に分かれます。

それぞれに切り分けて羽目板を製造するには手間がかかるため、数種に分けて販売している製材所は少ないのが現状です。梅江製材所では、木の性質の違いを踏まえ、それぞれの羽目板を最適な場所で使っていただきたいと思い、細かく分類を分けています。赤身は節がついていないものを厳選して総赤身として販売しております。

素材の厳選と独自の加工で製材した総赤身の羽目板をぜひ一度ご利用下さい。